2020年12月6号同好友有大灵岩寺。

早饭后从长清区出发,大约上午九点半到达灵岩寺。

灵岩寺,座落在济南市长清区东南31.5公里(直线距离下同)处的灵岩山南坡上。据寺内金代明昌五年(1194年)《十方灵岩禅寺田园记》碑及《灵岩志》载,灵岩寺区,东起棋子岭,西到鸡鸣山,南自明孔山,北至神宝寺遗址。东西长约10公里,南北宽5公里,从寺院到山颠,依山布置,有殿宇36处,亭阁18座。由于历代帝王利用佛教为其统治服务,对该寺的保护和税收均有敕赐,如宋代“免服差役,止纳税粮”。金元明各代均免税、粮米和徭役,明代明文规定:“寺产籽粒全为供奉香、烛之用,官定赡寺地三十五顷”。

中华人民共和国建国后,历年对灵岩寺主要建筑物进行全面维修,使其恢复原貌。

灵岩寺

灵岩寺历史悠久,建寺距今已有1600多年。前秦苻坚永兴中(357年)“竺僧朗卜居于此,始建精舍数十区”。 朗公创建的寺院,兴盛不到一百年,北魏太武帝(拓跋焘)太平真君七年(446年)造灭佛之劫,庙宇全部被毁。至北魏孝明帝正光年间(520~525年),法定禅师来此,重建寺院于方山之阴曰“神宝”(在小寺村南现仅存遗址),后又建寺于方山之阳曰“灵岩”(在今寺址东北甘露泉旁)。现存灵岩寺是唐贞观年间(627~649年)慧崇高僧建造的,但经宋、元、明几代修葺,已非原建(多属宋代)。宋真宗景德年间(1004~1007年)灵岩寺改称“敕赐景德灵岩禅寺”。宋仁宗景佑年间(1034~1038年)琼环长老(法号重净)拓广,重修五花殿(今已圮)。嘉佑六年(1061年),重修千佛殿时又此扩建。明宪宗成化四年(1468年)又改称“敕赐崇善禅寺”,明世宗嘉靖年间(1522~1566年)复名灵岩寺,至此灵岩寺的规模已相当可观。灵岩寺兴于北魏,盛于唐宋,最盛时殿阁40余处,禅房500多间,僧侣500余人。唐李吉甫在《十道图》中将它与浙江天台国清寺、湖北当阳玉泉寺、江苏南京栖霞寺同称“城中四绝”。 经历代修葺增建,寺院布局恢弘,文物古迹丰富,主要建筑有千佛殿、大雄宝殿、御书阁、钟鼓楼、辟支塔等,还有积翠证明龛、墓塔林、五花殿石柱及唐代李邕书《灵岩寺颂碑》、元代日本僧人邵元撰书《息庵禅师道行碑》等唐宋以来碑碣,具有较高的历史价值和艺术价值。寺周群山环抱,深奥幽邃。寺内外的汉柏、摩顶松、朗公石、可公床、一线天、对松桥以及“五步三泉”、“镜池春晓”、“方山积翠”、“明孔晴雪”等胜景,都别具情趣。明代学者王世贞有“灵岩是泰山背最幽绝处,游泰山而不灵岩,不成游也”之说。

世界遗产碑

作为泰山的组成部分,灵岩寺1987年被列入《世界自然与文化遗产名录》。

灵岩寺

1982年国务院公布灵岩寺为第二批全国重点文物保护单位。为AAAA级景区。

灵岩寺金刚殿

金刚殿,也称一山门。清代,门外左右各一碑,书“千崖万壑”4个大字,为明嘉靖时(1522~1566年)张钦所书,门后也有2碑书“绝俗持戒”4字,为明隆庆中(1567~1572年)李复初所书。金刚是守护佛法的2位天神,置于山门左右,左为“密执金刚”,右称“那罗延金刚”。山门内有3座石桥,中为聚善桥,东为虎溪桥,西为接引桥,初建于宋,重修于明。

灵岩寺

天王殿

天王殿,也称二山门,建于明朝,单檐硬山顶,房梁为5架梁,两边以穿插坊连成一整体,柱头上有一斗三升斗拱,其柱础为复莲式,内壁左右嵌有唐、宋、金、元、明、清石碑17通,中立宋皇佑经幢1座,二山门东为钟楼,西为鼓楼

大雄宝殿

大雄宝殿 ,原为宋代的献殿,在千佛殿点偏东处。宋崇宁大观年间(1102~1110年),住持僧仁钦创建,是寺僧诵经的地方。明正德年间(1506~1521年),鲁王捐塑佛像于其内后,更名大雄宝殿,面阔5间,进深6间,前为外廊式卷棚顶,后是山顶,建造精巧,勾角铃珑,上施黑瓦,现存的殿是清朝中叶建造

五花殿

五花殿,位于大雄宝殿北邻,为宋嘉祐中(1056~1063年)僧琼环创建,明正统中(1436~1449年)僧志昂重建,清乾隆十一年(1746年)僧性端重修。据载,五花殿亦曰五花阁,阁架两层,上层祀“毗卢”、“药师”、“弥陀”3佛;下层祀“圆通菩萨”,龟首四出,回廊壮丽。可惜清末毁于大火,现仅存门前八棱石柱及复莲柱础。石柱上刻龙、儿童、牡丹花、宝相花、卷草等图案花纹,刻工精细。

辟支塔

辟支塔,耸立在千佛殿西北百米处,是一座8角9层12檐的楼阁式建筑,底围48米,通高54米,通体呈灰白色,基座石砌,有阴曹地府酷刑场面浮雕(现埋于地下)。塔身为青砖砌筑,东西南北四面设门,底部3层为重檐,余皆单檐。塔檐由华拱两跳组成,朵数逐层变化,塔层高度与塔径自下而上逐层递减,收分得体,挺拔雄伟。塔内地层有塔心柱,1~4层内设有登塔阶梯,第5层以上为实砌塔体,台阶设于塔身外檐,登塔时须沿檐平座绕行,可登塔顶。塔顶是铁制塔刹,由复钵、相轮、圆光、仰月、宝珠组成。另有8根铁链分别由9层塔檐的8尊金刚拽引加固。倘若登上9层塔顶,可以尽览灵岩风光。辟支塔的建筑年代说法不一。《泰山道里记》载:“唐天宝中建,北宋嘉祐年间重修,元明相继维修之”。现代人于中航、乔苏在《济南文物》中说:“辟支塔始建于宋淳化五年(公元994年),建成于嘉祐二年(公元1057年)”。灵岩寺鲁班洞宋淳化间题记:“石作王万于淳化五年岁次甲午中秋月重回,塔基作八角……”。灵岩寺嘉祐二年、三年的十方刻石证明,辟支塔创建于宋淳化五年,建成于嘉祐二年,历时63年建成的说法是可信的。现代古建筑学家陈从周考证,辟支塔结构为“北宋通行砖塔”之一种,也证明此塔创建于宋代。

灵岩寺

般舟殿遗址

灵岩寺

灵岩寺

御书阁

御书阁,位于千佛殿东北面,是唐代住持僧慧崇和尚专为存放皇帝赐书建造的。现存建筑为明代遗物。原藏有唐太宗李世民、宋太宗赵炅、仁宗赵祯等御书。金贞祐年间(1213~1217年),曾遭兵燹。珍藏御书尽毁,唯阁幸存。阁额为宋释仁钦篆书。阁前有宋人蔡卞所书圆通经碑,书体优美豪放,成为灵岩名笔。御书阁门楣的墙壁缝隙间长出一棵青檀,古枝纵横,盘根错节,状若云朵,称“云檀”或“银檀”,亦称“千岁檀”,视为一大奇胜。

御书阁

灵岩寺

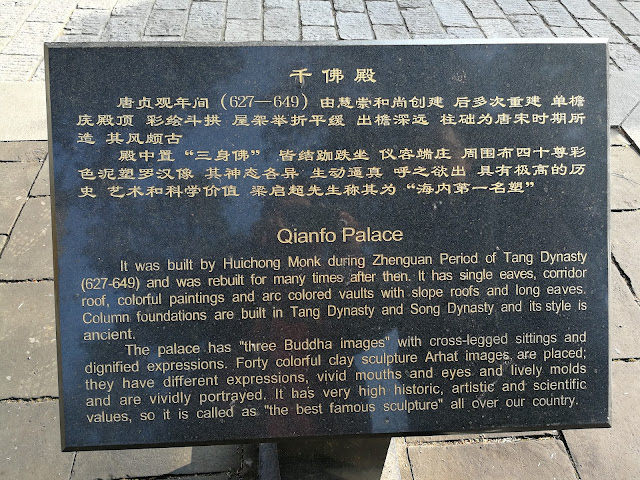

千佛殿

千佛殿,位于寺内,是灵岩寺中保持完好、规模最宏大的主体建筑物。为唐高僧慧崇所建,宋代扩修,唐宋时为大雄宝殿,千佛殿一名始见于宋庆历年间(1042~10448年),张公亮《齐州景德灵岩禅寺记》:“千佛殿、般舟殿,辟支塔皆为古刹塔”。现存之殿为明嘉靖年间(1522~1156年)重建,梁间有“时大明万历十五年岁次丁亥九月初八日德府重修”的墨迹为记。千佛殿屹立于踏步11级高约2米的石基之上,殿面阔7间,进深4间,单檐庑殿顶,上盖灰简瓦和绿琉璃瓦,前檐8根石柱,雕刻精丽华美,柱周雕深凹入直棂16条,至顶微微收分,檐下多棱石柱,彩绘斗拱,檐下出“铺作”斗拱3跳,使该殿出挑疏朗宏大。该殿虽经历代重修,有些已非原物,但它仍保存着唐宋的风格。

关于罗汉塑造年代,史料记载不详,只在《山东通志》上载:“宋灵岩寺施工五百罗汉记,宣和六年”。1982年,济南市文管会对其维修时,在泥塑腔体及殿壁上,发现有铜币78枚,其中“五铢”1枚,“开元通宝”16枚。余皆为宋代前三朝的铜币,共18种61枚,另有宋代亚形缠枝铜镜多面及宋治平三年(1066年)六月墨书题记等,根据以上实物资料,罗汉确系宋代塑造,距今已800余年,是中国泥塑依存的艺术瑰宝之一。“戊戌变法”领导者之一、清末学者梁启超,1922年7月来此游览,亲笔写下的“海内第一名塑”碑碣,立于千佛殿前。

千佛殿

千佛殿正中,置长方形石座,上有3尊大佛,中为毗卢遮那佛,传为宋英宗治平年间(1064~1067年)僧惠在钱塘制造运来,是藤胎髹漆塑造,端坐在莲花座上。东为药师佛,建于明成化十三年(1477年)。西侧为阿弥陀佛,建于明嘉靖二十二年(1543年)。这两座佛像均为铜铸。周壁有数以千计高30厘米铜铸或木质小佛(明代所置现存不足半数)。千佛殿由此得名。殿东西及后壁台座上有40尊罗汉泥塑,这些罗汉像是北宋宣和年间(1119~1125年)宋齐古施舍的,原列于鲁班洞(在辟支塔东)上“十王殿”中,殿前有碑记之。清末移于千佛殿。每尊罗汉身高1~1.2米,泥塑罗汉身上的妆銮月朱砂红、黄丹、雄黄、石绿、大青、天蓝、茄批紫等矿物质颜料涂饰,故永不退色。每个罗汉不同肤色、袈裟、袍袖、手帕、衣带、缨穗以及花边图案等,设色非常和谐精当,与身份神态十分协调。服饰的细微处也卓见天巧。每尊罗汉的神情状貌喜怒哀乐俱形于色,无一雷同,摆脱了一般佛教塑像的固定形式。

千佛殿

五步三泉

卓锡泉、双鹤泉、白鹤泉三泉相邻,俗称“五步三泉”。三泉当中,以卓锡泉涌水最盛,为济南72名泉之一,由岩壁下一洞穴中涌出,泉水涓涓,终年不竭,从石间冒出,汩汩作声,注入池中,宛如明镜,灵岩“镜池春晓”奇观,就在此处。泉的上方岩壁上镌刻着“卓锡泉”三个篆书涂青。石壁上镌刻着历代名人对卓锡泉的题咏,其中有乾隆皇帝咏《卓锡泉》诗刻:“泉临卓锡一亭幽,万壑千岩景毕收。最喜东南缥渺处,澄公常共朗公游。”

五步三泉

灵岩胜景

地藏殿

灵岩寺后的上山路

可公床

可公床,白云洞证明殿可公床,俗称大石棚,有“名山石宝”的美誉,位于御书阁东北峭壁上。可公,明代灵岩寺僧,自号“僧可”,皇帝赐号“达观大师”。因他常在此石上坐禅,死后其弟子称此石为“可公床”。石床之上,有石刻《朗公传》。白云洞门高2米,主洞进深7米,洞壁上镶嵌着清乾隆皇帝钦书御碑文5篇。洞门上亦是悬崖。证明殿在方山之巅,开凿于唐初,又名“方山积翠证明殿”,亦称“证明功德龛”,俗称“红门”。龛内北壁上有雕塑释迦牟尼像,高约5米,面容生动壮硕,体态丰满自然,身着袈裟,左右各塑菩萨1尊。龛上绝壁如削,状若斩云,山下塔影殿廊,交映生辉,景色壮观。

可公床

袈裟泉

袈裟泉又名印泉、独孤泉,济南72名泉之一,位于灵岩寺“转轮藏”庙堂遗址的东侧路南悬崖下。清康熙《灵岩志》载:“昔有隐者姓独孤,结茅泉侧,后人以姓命泉也”。明万历年间进士、历城人刘亮采隐居灵岩,于泉边建“面壁斋”,因厌“独孤”二字,便改称为“印泉”,寓意佛教来于印度之意,此名传之未广。后来,因泉旁立有一片被称为“铁袈裟”的铸铁块,取名为“袈裟泉”。 2021年10月,入选《济南市第一批传统地名保护名录》。

袈裟泉旁的“铁袈裟”

大灵岩寺

“大灵岩寺”4字为元至正三年(1343年)山东廉访副使文书讷书写。

远眺大灵岩寺

大约中午十二点半离开灵岩寺。

今有缘一游久负盛名的大灵岩古寺,快哉!